原体験に訴える素材とデザインを求めて

林登志也氏は、安藤北斗氏と共に立ち上げたwe+について、「新しい視点と価値にかたちを与えることをコンセプトに活動しているデザインスタジオ」と定義する。最近はR&D(リサーチ・アンド・デベロップメント)にも力を入れており、we+自身で、また企業と協働して「使い方のわからない新たな素材」の在り方を考え、コンセプトモデルを構築する活動をしている。素材を考え、探し、何かのかたちにすることを、日々実験しながら進めていく。今回は、その過程でワイヤーシステムを活用したプロジェクトについて話を聞いた。

自然現象から心惹かれるエッセンスを引き出す

we+は、新しい価値を探すため、これまでのデザイン思考になかった要素をふんだんに採り入れていく。林氏は、「デザインのメインストリームを『幹』とするなら、そこからいかに『枝葉』をつけ

ていけるかを考える」と言う。

「例えば、家具をデザインするならば、量産でなく、リミテッドかワンオフでつくったものをギャラリーを通して販売する。また空間デザインならば、インスタレーションというかたちで、従来にない表現を追求する」(林氏)

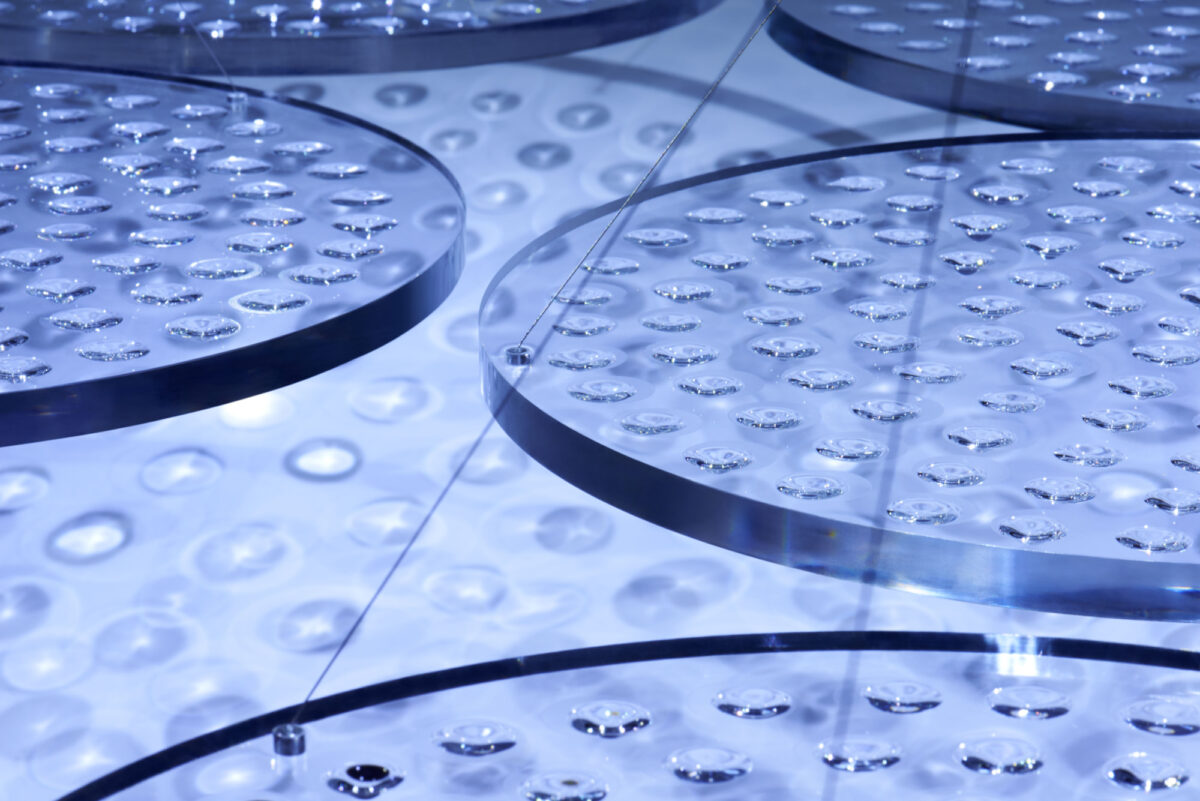

2017年に発表したインスタレーション「CUDDLE」は、アクリル板の下面に水滴を溜め、天井からの光を介して、水滴の揺らぎや煌めきを可視化するという作品である。安藤氏は、「眺める人が水にのみフォーカスできるよう、構造体を可能な限りシンプルにしたいと考え、アクリル板にARAKAWA GRIPを組み込んだ」と説明する。

「CUDDLE」をはじめ、we+の作品は、抽象度が高く哲学的なものを感じさせる。自然現象を活用したものが多く、それらは現象そのものの再現を試みているように感じる。安藤氏は、「作品に共感してもらうためにはどうすれば良いかを試行錯誤する中で、原体験の共有が大きな働きをするのではないかと仮定した」と語る。

「例えば、地平線から現れる朝日や煌めく水面の美しさは、世界中の誰もが感じるものだろう。この感覚は、太古から脈々とDNAに刻まれた、本能に近いものかもしれない。そういう原体験を作品に取り込みたいと考えた」(安藤氏)

林氏も「自然現象をそのまま目の前に提示しただけでは伝わらないものがある。われわれが何に惹かれているのかを考え、その現象を最も強く引き出す」と続ける。

「そのために色々な変数を整理し、時にはテクノロジーで補強しながら、表現を進めていく」(林氏)