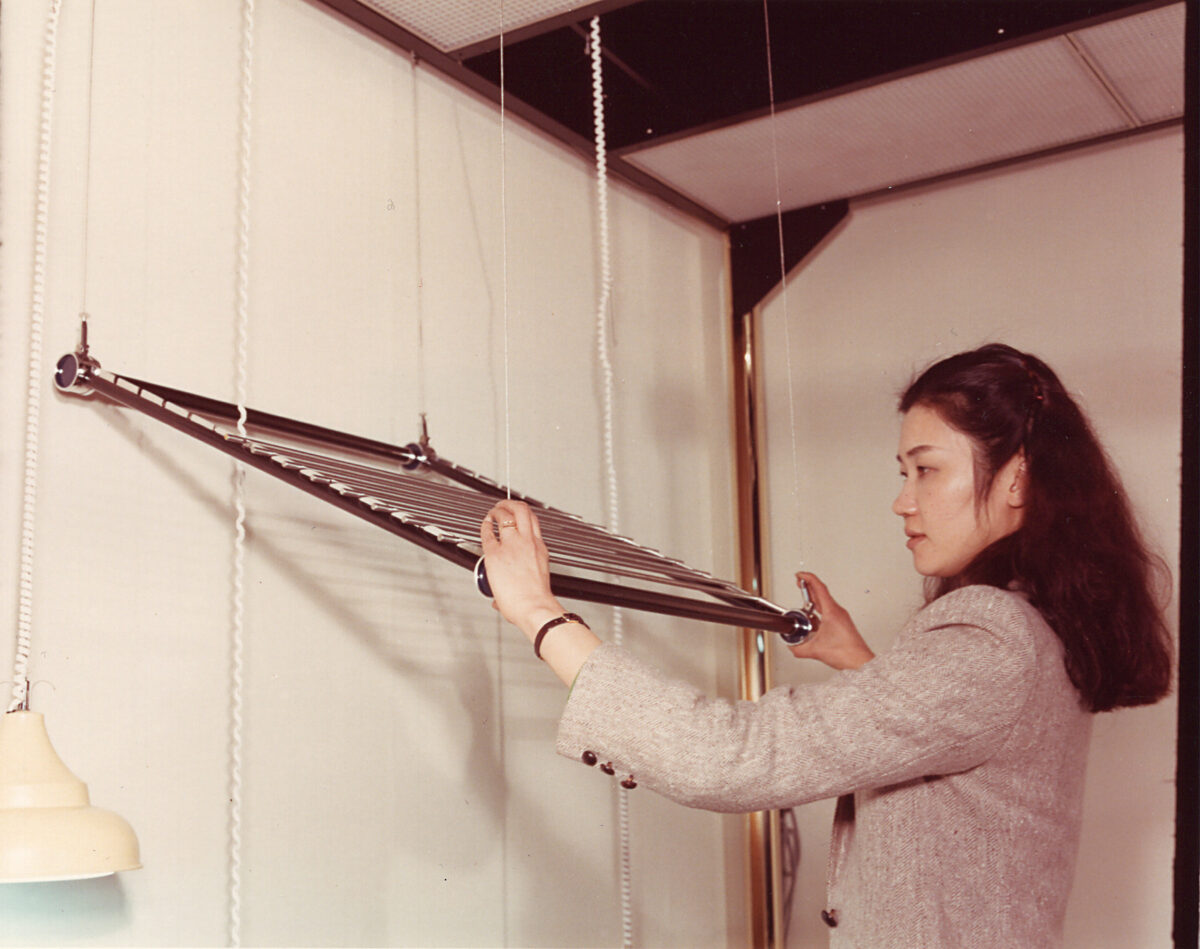

ワイヤー・アンド・グリップ開発の頃

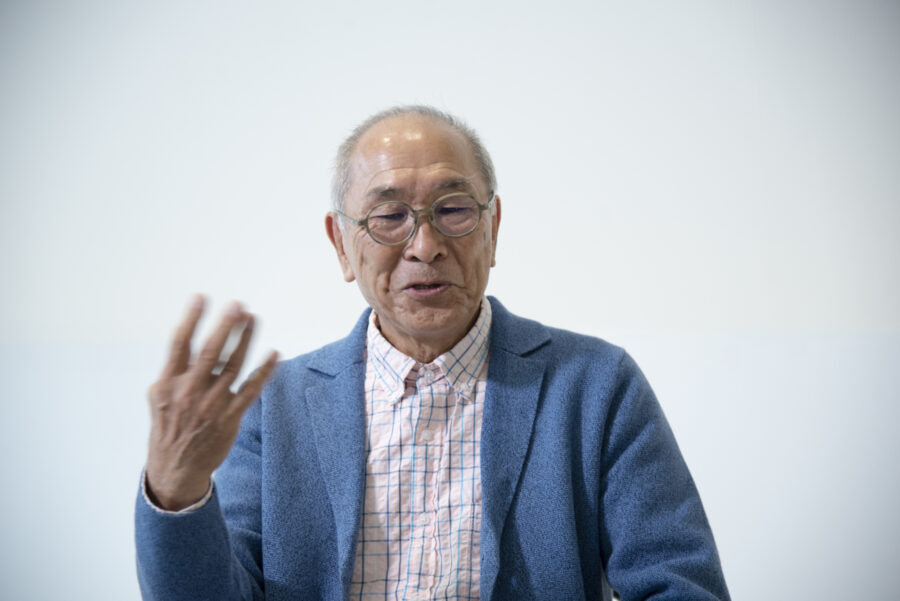

長谷高史氏は、日本のインダストリアルデザイン界の重鎮のひとり。日本デザイン学会(JSSD)の名誉会員、日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)の永年会員にして監事などを務め、現在は長谷高史デザイン事務所の代表および愛知県立芸術大学の名誉教授として活動する。高史氏が手掛けた数々のデザインの中で身近なものと言えば、緑のラインでおなじみの都バスやJR山手線の各駅にある24時間時計などが挙げられるだろう。また、群馬・八ツ場ダム湖の長野原メガネ橋や福島・さくら湖の春田大橋など、家具やプロダクトから街づくりまで、幅広い仕事を手掛けている。学生時代からプロとして活躍する高史氏は、ARAKAWA GRIPの開発にも深くかかわったという。