テンション表現の変遷

ワイヤーと言えば、私が在籍していたデザイン事務所・スーパーポテトでもよく使っており、特に印象的だったのは、1980年代に開催された日本のファッションブランド「PASHU」のショーである。太さ2㎜位のワイヤーを1m角程に束ね、30mに渡って吊るし、アッパーライトで照射。その下のランウェイをモデルたちが歩くというものだった。

在籍最後の頃となる1985年、ニューヨークでファッション・ショップ「JUN EX New York」を担当した際は、天井近くで100本位のワイヤーを放射状になるよう引っ張った。当時、このような施工が現地では不可能ということだったので、日本から職人に来てもらい、1週間で完成させている。

空間にワイヤーを使うことは1970年代から流行り、彫刻家の篠田守男さんの存在が大きかったように思う。「テンションとコンプレッション」という言葉を使い、半具象、抽象の力学的な表現の作品を手掛けていた。更にそのルーツを辿れば、ロシア・アヴァンギャルド(ロシア構成主義)時代のイワン・レオノニドフあたりも浮かんでくる。ワイヤーで塔を立てたり、球体を浮かしたりする緊張感のある模型を残しているが、実現したものはない。思えば、レム・コールハースもそうした影響を受けていて、初期の作品ではその影響を濃厚に感じることができる。倉俣史朗然り、重力からの解放というのはクリエイターにとっての大きなテーマである。時に橋などの土木も、浮いているがゆえに美しく見えると言えるだろう。

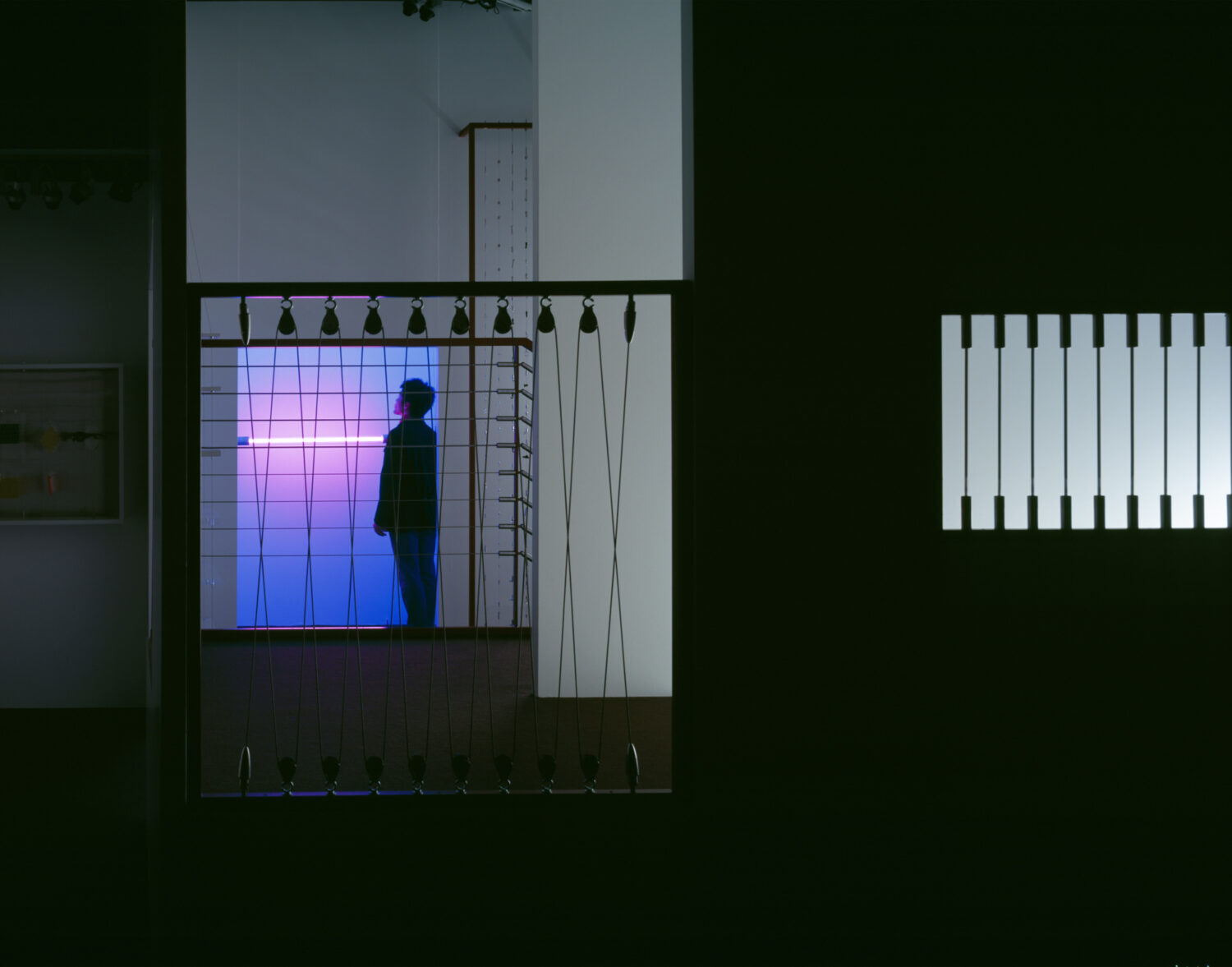

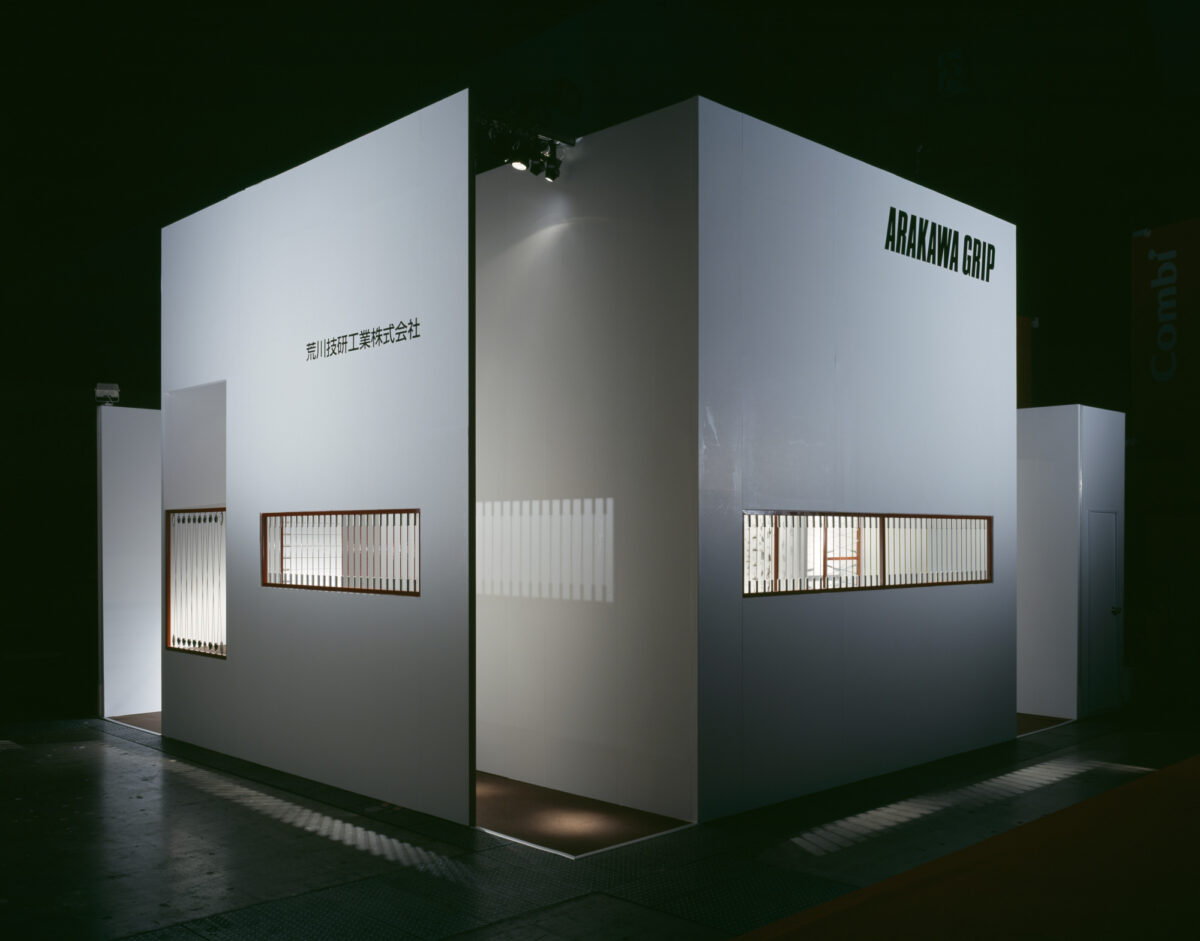

2007年の店舗総合見本市「JAPAN SHOP」で、私は荒川技研工業のブースをデザインすることになった。家型のフレームをつくり、窓にあたる開口部にはルーバーのように、中の階段には手すりのようにワイヤーを張った。滑車を使いワイヤーを手繰る仕組みである。こうしたワイヤーの使い方も、今ではよく見られる手法になったように感じる。〈文責/高橋正明〉