紐に対してルールを与え 空間の表現を生む

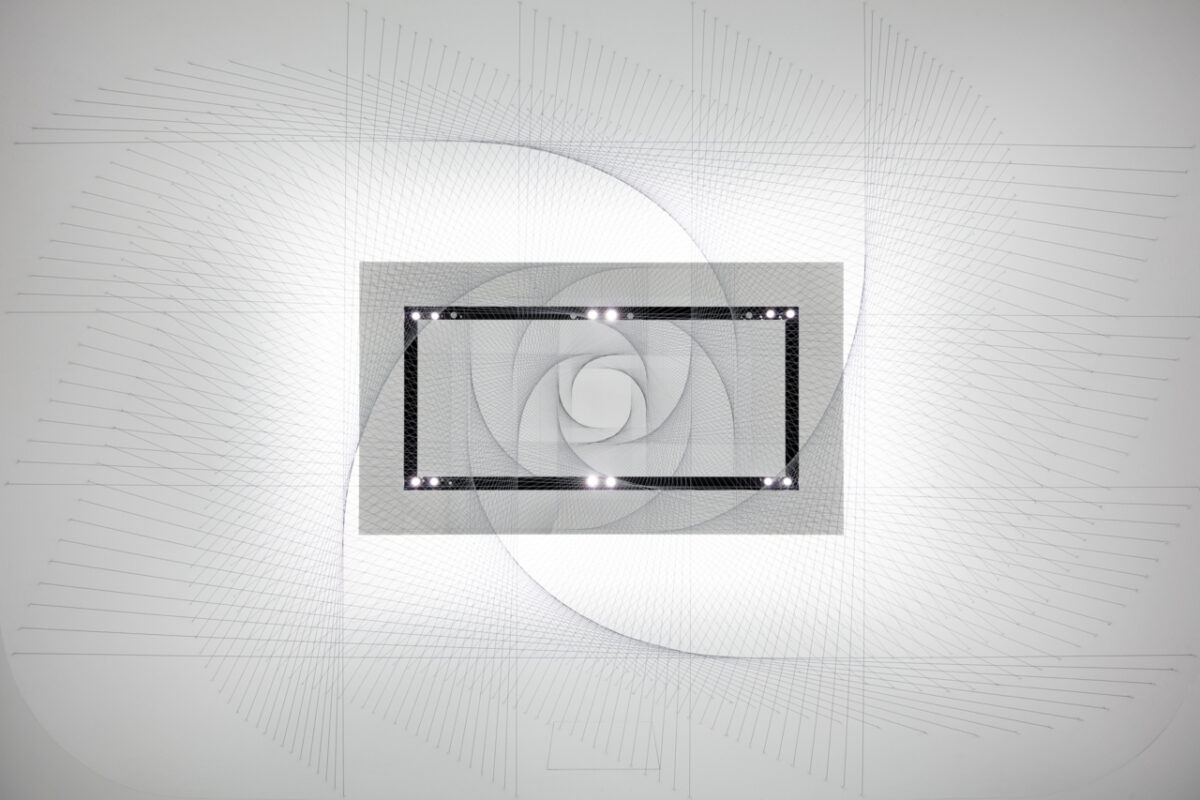

「このギャラリーは、天井の低い空間の中で一部が二層吹抜けになっており、最も高い所に大型のミラーを貼って実際より高く見せている。作品を手掛けるにあたって、このミラーをどう活かすか。上空で何かが起こっている状態をどう表現するかを起点にデザインを進めた」

空間に何かを吊るすことで面白さを生み出し、かつブランドらしさを演出することを想定しつつ、吊るものと吊られるものの関係性を問い直した点が画期的だ。「吊られるものが主体であり、吊るものはそれを可能にするだけのものという通念を変える」ことを考えたと言う。その結果、主従関係にある二つのものを分けて考えずに、「ワイヤーそのものだけで見せるものをつくる」ことに落ち着いた。

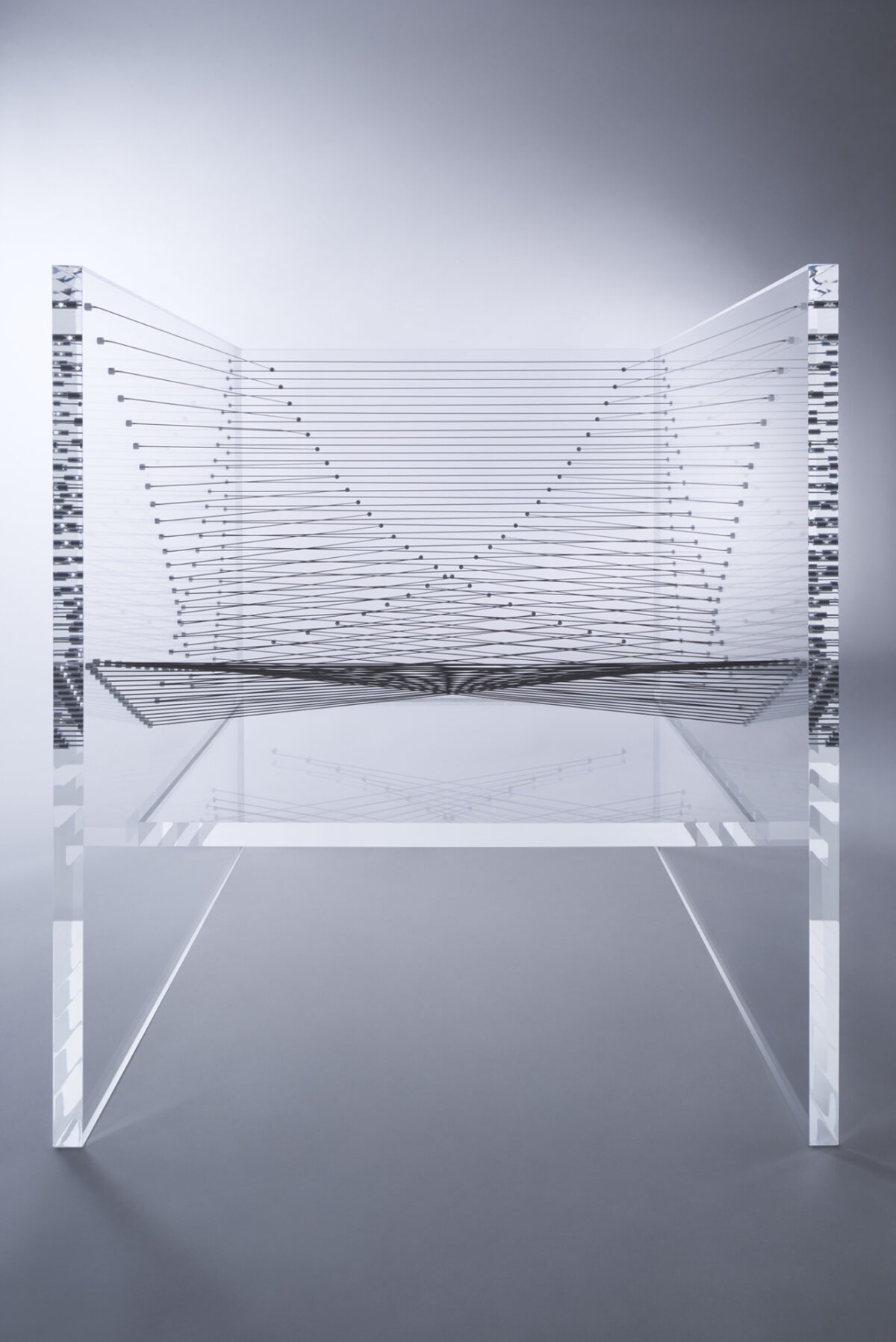

具現化をスタディーしたところ、ステンレスワイヤーでは自重によりたわむため、長い距離をつなぐのは難しいことが判明。樹脂製のロープを張ることになった。

模型を見るとわかるように、コード(線)の4本×4本がグリッドのひとまとまりを構成しており、それらが2度ずつ回転しながら45 ㎜ずつ上昇していく。一見、複雑な三次曲面のように見えるが、実は一つのグリッド状のものが回転しながら46層を重ねていくシンプルな構造である。鬼木氏は、作業しながら、学生時代に好きだった数学のフィボナッチ数列を思い出したと言う。

展示タイトルの「CORD/CODE」にある二つの英単語は、どちらも「コード」と発音するが、「CORDは紐などを、CODEは規則やルールを意味する」と説明する。つまり、紐に対してルールを与え、空間の表現を生むことができないかが追求されているのである。鬼木氏は「美しさの基準とされる黄金比のように、数学的には単純なルールでありながら、それによってでき上がったものは自然界にそのまま見いだされ、人はそれに美を感じる」ことに、不思議さを感じると言う。機械的で単調な数学のルールで複製されていく事物とその美が、このインスタレーションの核である。