触れる機会をつくる

荒川技研工業の創業50周年プロジェクト「50 GRIPS」のトータルディレクションを手掛けるのは、STUDIO BYCOLORを主宰するプロダクトデザイナーの秋山かおり氏である。かねてよりプロダクトの視点から同社製品に魅力を感じており、各々が触れる機会が増えればという思いからARAKAWA GRIPとワイヤーで綴じる50周年記念BOOKを提案したことが始まりだった。

製作の過程を紐解き新たな表情を加える

秋山氏は、10年ほどオフィス家具メーカーでデザイン、開発、カラースキームの考案などに携わった後、オランダでの実務経験を経て、東京で事務所を立ち上げた。家具や日用品の製作、素材メーカーや伝統工芸の職人との協働など、デザインの領域は多岐に渡る。

「身の回りの物がなぜその色や素材でつくられているのかを、日常的に紐解きながらデザインしている」と言う。その視点とアプローチの成果は、ドイツの「iF DESIGN AWARD 2023」のプロダクト部門で金賞を受賞した、現代の生活空間との調和を訴求した仏壇「COYUI SERIES」からもうかがえる。

荒川技研工業と初めて関わったのは、同社の表参道本社ビルのこけら落としとして企画された展覧会「Experimental Creations 2017 Tokyo」でのことだった。躯体が完成し内装が施される前の状況下で、1階オフィスフロアを舞台に開催された。

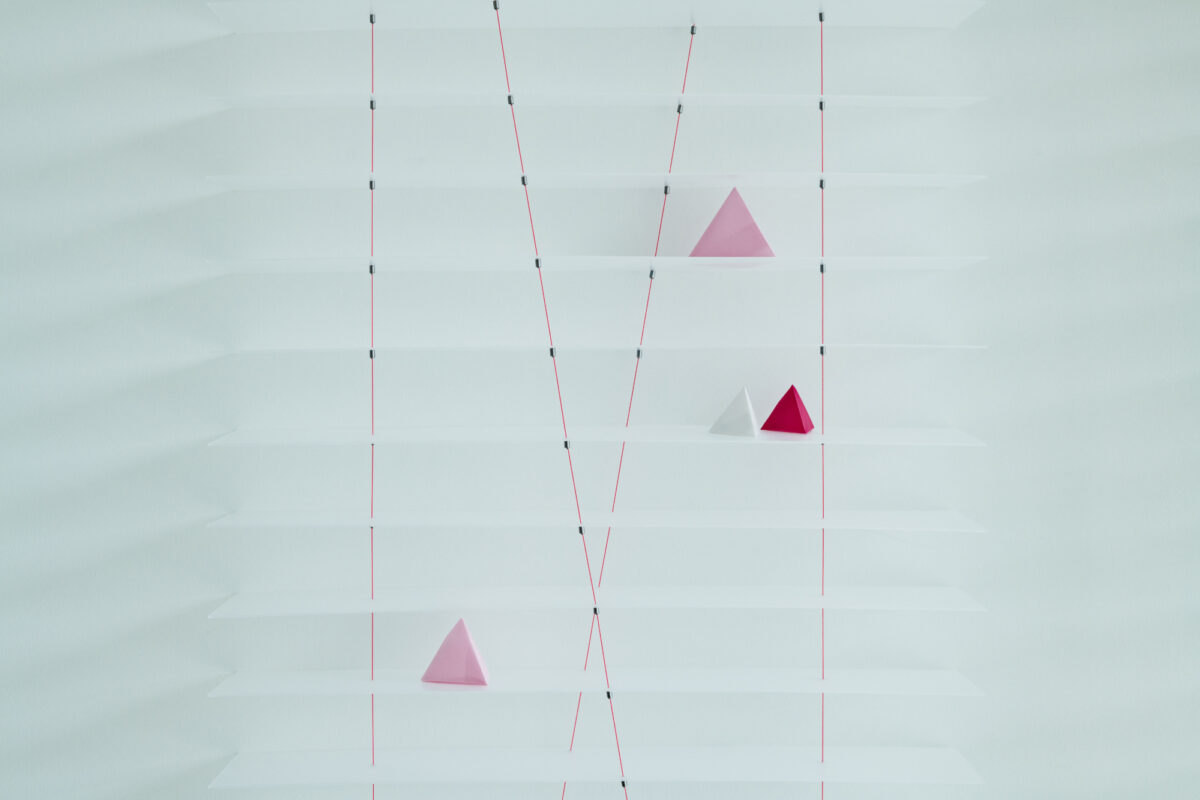

デザインの思考や素材の実験のプロセスにもフォーカスするこの展覧会では、毎回、複数人の若手デザイナーが作品を発表する。2013年に始まり、秋山氏は初回から参加していた。2018年には3階「TIERS GALLERY」で、ARAKAWA GRIPを使用することをテーマに開催。秋山氏「ARAKAWA GRIPは、建築家やインテリアデザイナーにとっては近しい存在だが、プロダクトデザイナーとしては使う機会があまりなく、金属を削り出した金具の一種という認識しかなかった。しかし、さまざまな角度から眺めていくと、シンプルな構造ながら色々なことができそうだと思えた」と振り返る。そして、家具デザインの経験を活かし、ウォールシェルフ「GRIP on the COLOR」を発表した。

「ARAKAWA GRIPは、シルバーのステンレス製ワイヤーを介して対象物を固定するためにある。実験や試作を重ねる中で、このワイヤーに新たな表情を与えれば、人ともの、空間の関係性が変わるのではと感じた」

デザインのヒントとなったのは、建築工事で水平を取るために使われる水糸である。水糸の中でも、引張強度が高い樹脂素材製で、ビビッドな蛍光色を採用した。素材を見直すことで色の選択肢を広げる手法は、STUDIO BYCOLORならではのクリエーショ

ンと言えるだろう。

「ARAKAWA GRIPは、三つのボールベアリングでワイヤーを挟み込むシステム。今回採用した水糸も、ワイヤーのように撚れているので、グリップを固定できるだろうと考えた」

当時開発されたばかりの同社最小のグリップ「AU-72」に、まるで裁縫をするように針を使って水糸を通し、一部で水糸が交差するシェルフを完成させている。